長濱研究室

医・食・住・行の視点で多様な地域創生を目指す!

生物資源環境工学分野を担当しています。旧熊本工業大学時代から数えると、ほぼ50年の歴史をもつ生物資源環境工学講座。現在の教授が4代目となっています。

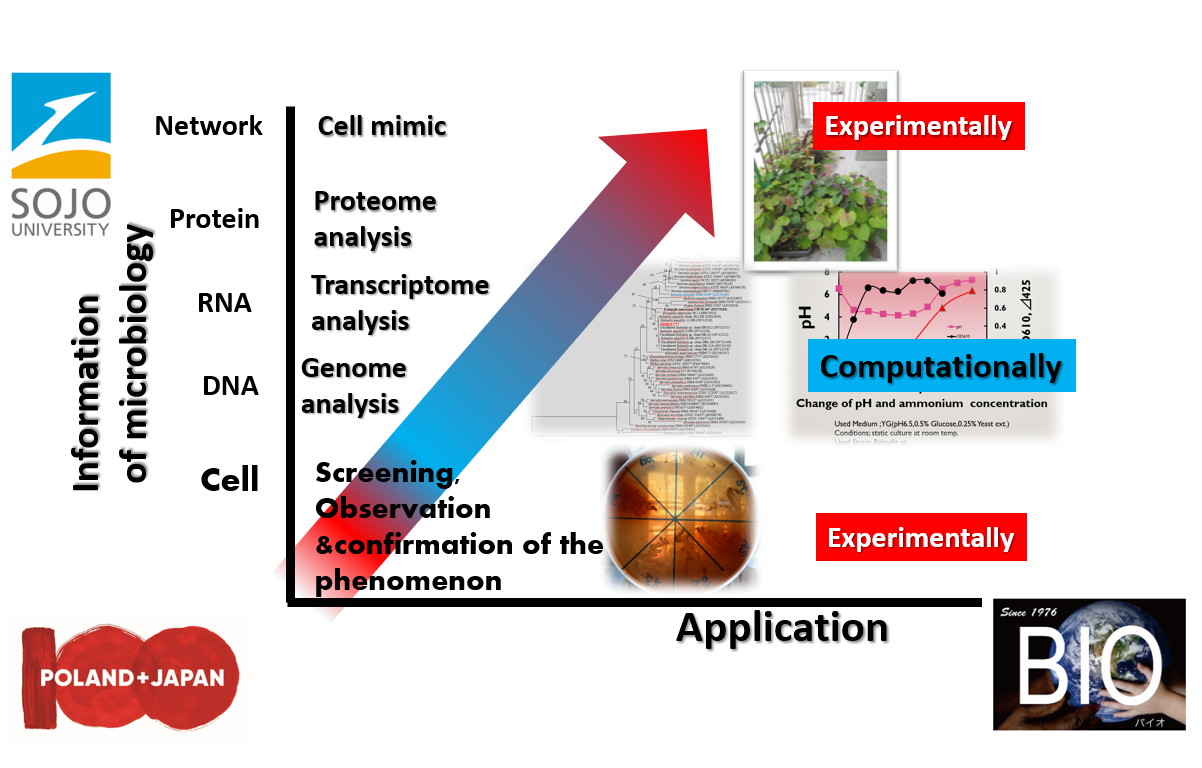

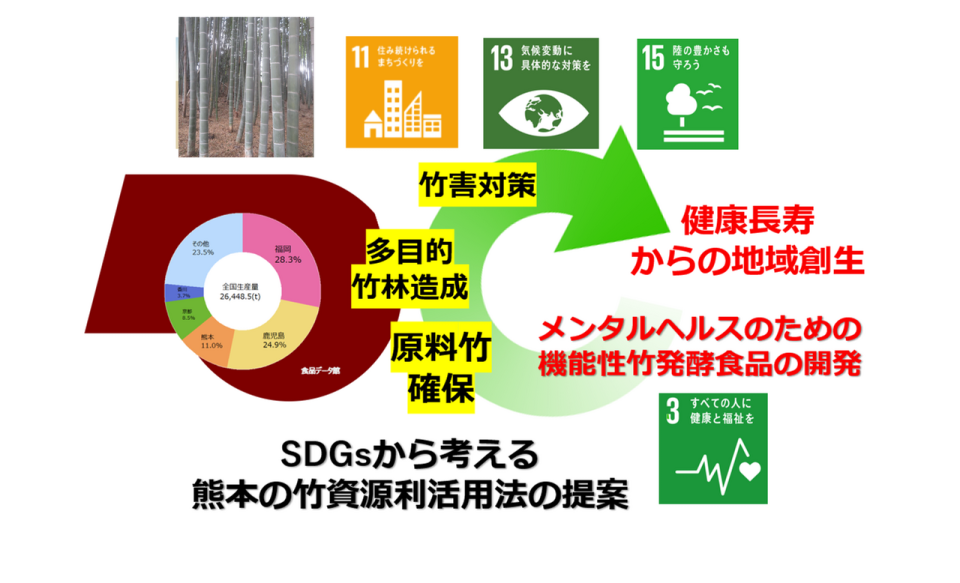

地球上に存在するであろう微生物のほとんどを我々は利用しきれていませんが、微生物を利用して価値のあるものを生み出すパイオニア、『錬菌術師』の卵たちと日々実験に取り組んでいます。研究キーワードは、(1)環境ホルモンの生物制御メカニズムの解明とその利用、(2)腸内菌叢の仕事、(3)機能性食品開発、(4)高付加価値木質バイオマスの地産地消・放置竹林問題の解決、(5)香りを利用した生物のコントロール(獣害虫駆除含)(6)大気成分の微生物利用法の開発(7)究極の生物工場の開発 (8)地球や人体での上下水道 (9)発達障害 そして(10)As you like!

現在の在籍状況

(教員2名)(大学院博士課程3年:1名、大学院修士課程1年:1名)(4年生10名;2025メンバーの写真は後日アップ予定です。このページのトップの写真は4代目研究室の初期メンバー。)研究室で扱うサンプルには微生物では、カビ、酵母、キノコ、ノリ、乳酸菌ほか多数(普段は冷凍・冷蔵庫内)。スイゼンジノリが照明培養器にいます。水生生物では長洲金魚とアマモ、ラボの日当たりの良いところを占拠中。頻繁に動き回る昆虫類として、クワガタムシ5種、カブトムシ6種+1種、コクゾウムシ、ココクゾウムシ、コクヌストモドキが3種が合わせて1万匹ほど。(上記虫たちの脱走を見かけたらご一報下さい。内線5136。)あと、動かないもの系では各種がん細胞、植物ではカイヅカイブキ、コーヒーノキ、カカオ、希少柑橘種を栽培しており、山鹿、菊池、長洲、阿蘇、三角、天草、八代、芦北、五木にてフィールド調査を行っています。

その他:アピールポイント

連携と連帯をモットーにしているので対話重視の研究室です。

地域の特産品を活かす、基礎から応用研究まで幅広い分野の研究を行っていますので、興味のある方はお立ち寄りください(要事前連絡)。南阿蘇のコーヒー収穫時期には自分たちでコーヒ豆の精製、ローストもやります。コーヒーは異常気象で生産地域が変化しており、安定したコーヒー生産の環境条件を決めること、そして美味しいコーヒー豆を実らせるためにどうやってコーヒーノキを育てるのか、そのマーカーの探索と、飲み終わったコーヒー滓の有効利用法の検討を行っています。ちなみに、このコーヒー生豆は100gでいくらの値がついていると思います?スタバを超えてる!

卒業後の進路は、令和になってからだと食品(醸造や飲料水製造、納豆などの発酵食品)、環境(保全系、水管理系、調査・計量系)、医薬系、化粧品系に素敵なレストラン、金融、大学院進学(R2年は本学、R4は九州大学、R6は本学と筑波大学)と幅広いです。熊本県の菊陽町にできているJASMさんと仕事している卒業生もいます。また、食生活改善のためのボランティアで活躍できます。(生物機能科学コースで所定の単位を取って取得できる国家資格の食品衛生管理者・食品衛生監視員とは別物です。)

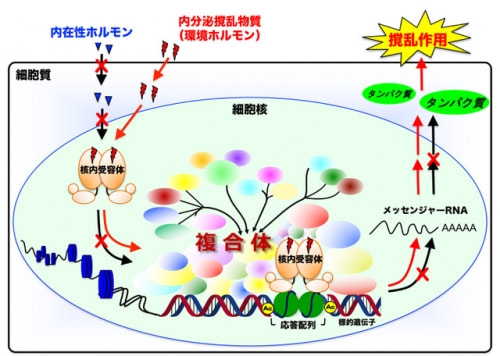

内分泌撹乱物質(環境ホルモン)と核内受容体に関する研究

私たちの生活は多くの化学物質によって支えられています。しかし、生活を便利にする一方で、化学物質はその製造、使用、廃棄の過程で、ヒトの健康に悪影響を及ぼす場合があります。これらは『内分泌撹乱作用』と呼ばれ、化学物質は通常の毒物とは異なり、内分泌撹乱物質と称されます。このような化学物質が私たちの体内に入り、細胞内でタンパク質を作り出すスイッチとしてはたらく核内受容体に結合してしまう危険性が懸念されています。この問題の詳細を探るために、内分泌撹乱物質(環境ホルモン)による核内受容体を介した転写活性制御の分子機構の解明を目指し、研究を行っています。